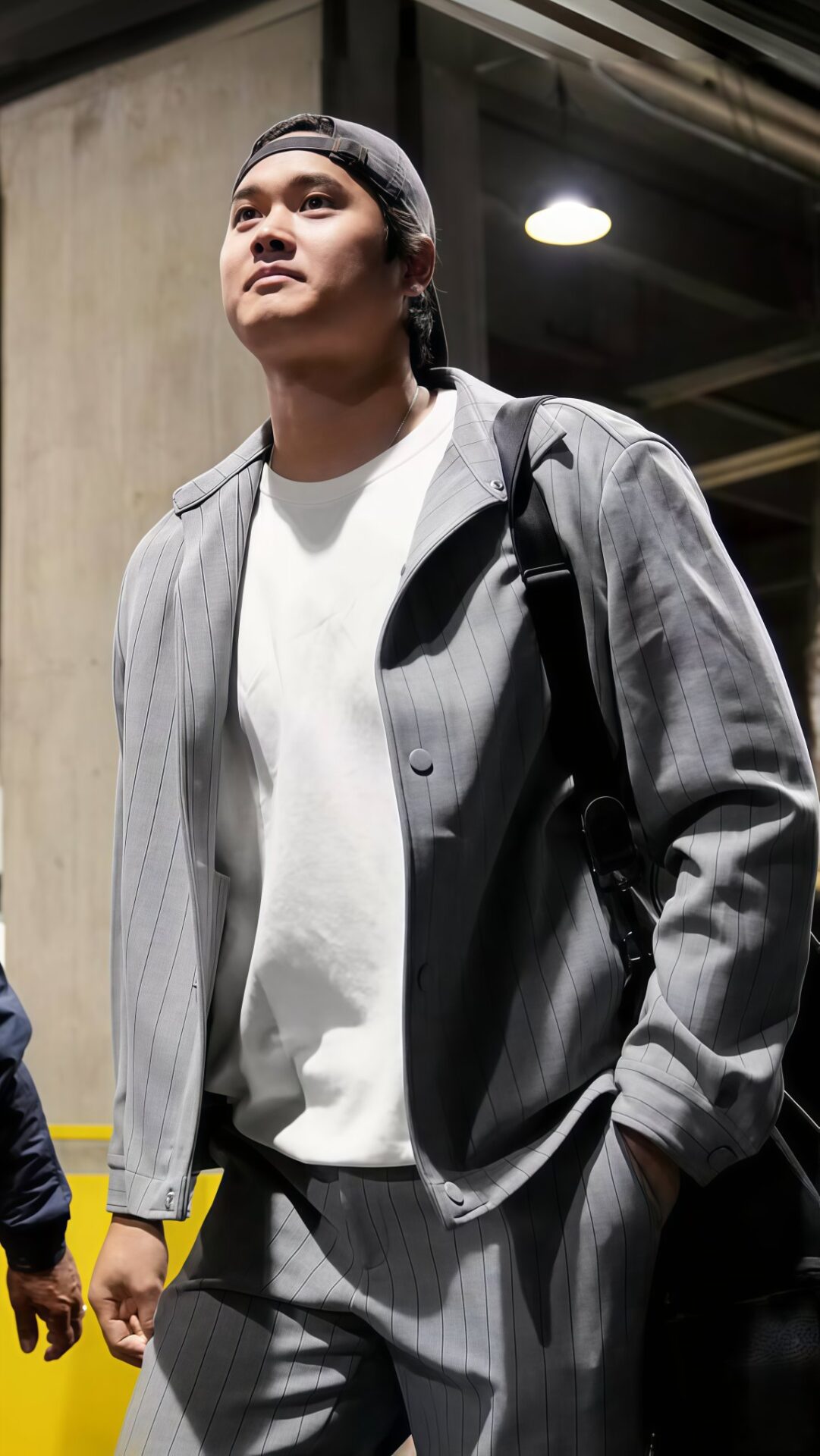

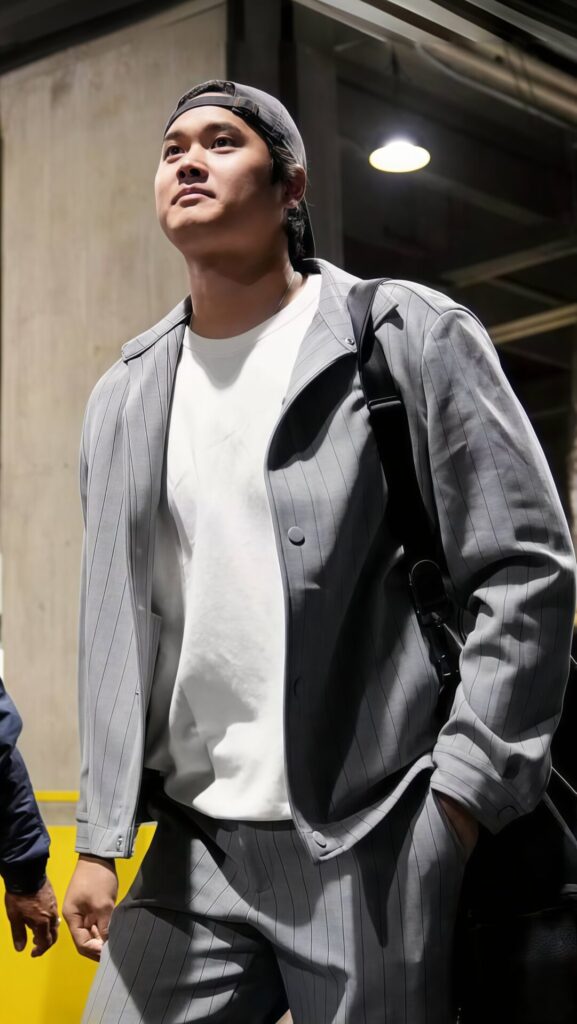

なぜ「大谷翔平」「藤井聡太」のような天才が日本から次々と生まれるのか?

近年、野球界では 大谷翔平 選手が、将棋界では 藤井聡太 棋士が世界を席巻しています。

経済成長が鈍化する「失われた30年」と言われる時代のなかで、なぜ特定の分野で突出した才能が生まれているのか。

その背景には

「才能を見つけ、育て、競わせるための場の設計」

がある、と、戦略コンサルタント 坂田幸樹 氏は語っています。

たとえば、将棋界には全国に支部を持ち、誰でも挑戦できて昇段は実力だけで決まる「奨励会」という仕組みがあります。

公平な競争と明確なルールのもと、才能が磨かれてきたのです。

一方で、ビジネスの世界では

「系列・社内慣習・村社会的構造」

が強く、真の意味で才能が挑戦できる場が十分には設けられていません。

現在、企業とユーザーが共同で価値を生む

「場づくり」

が重視されるなか、どうすれば価値ある戦略を設計できるのか?

それを紹介するのが坂田氏の著書 『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』(ダイヤモンド社)です。

日本で才能が開花する「場」はどう設計されているのか?

まず、日本で天才が生まれやすいとされる背景を整理します。

- 才能の発見から育成、競争までをカバーする制度・プラットフォームが整っている。将棋界を例にとると、奨励会という全国規模の挑戦機会があり、昇段は実力で決まります。

- 倫理や慣習ではなく、「明確なルール・公平な競争」が担保されていることで、才能ある者が公平に競える“場”が成立しています。

- 英語圏でいう「ギフテッド教育」的な才能発掘・育成の動きも、スポーツや学術、芸術の分野では少しずつ制度化されています。

これらの“場づくり”が、偶然の才能ではなく、再現可能な才能育成を支えているのです。

なぜ企業やビジネスでは“スーパースター”が育ちにくいのか?

対照的に、ビジネスの世界では同じような“場”が十分に働いていないと坂田氏は指摘します。

- 多くの日本企業では系列・社内慣習・村社会的構造が残っており、個人が大きく挑戦し、飛躍するための制度が弱くなっています。

- 転職による昇格・昇給のインパクトが限定的だったり、成果よりも「村の一員であること」が重視される文化があるため、才能ある人材がリスクを取って挑戦する意欲が削がれています。

- プロスポーツや将棋のように明確な勝利条件・昇格ルール・競争環境がビジネス組織において不十分なため、「突出したスター」が制度的に育ちにくいのです。

つまり、才能を開花させるためには「どこで何を競うか」「どう測定するか」「どう育てるか」という“場の設計”が欠かせません。

では「場づくり」の戦略とは何か?企業が今取り組むべきこと

では実際に、ビジネスの現場で才能やアイデアを埋もれさせずに育てるためには、どのような“場づくりの戦略”が有効なのでしょうか。

坂田氏の著書では次のような考え方が示されています。

- 複数の主体(社内人材、ユーザー、外部パートナー)が持つリソース・知見を結び合わせ、共通目的とルールのもとで価値を共創するプラットフォームを設計すること。

- 組織の競争力はもはや“製品”ではなく、その“場”をどう設計し運用するかにかかっているという視点。

- 企業が「才能を見つけ、育て、競わせる」ための制度を戦略的に仕立てることで、従来のヒエラルキー型・閉鎖型の人材育成構造から脱却できる可能性があります。

つまり、ビジネスの世界で“スーパースター”を生み出したいなら、「挑戦できる場」「成長を測る指標」「競争と育成を機能させる構造」を戦略として設計しなければなりません。

“場づくり”を実践するためのポイント

- 挑戦の入口を明確化する――誰でも参加できる制度、ルールを公開し、実力やアイデアに基づいて昇格・成果が決まるようにする。

- 競争と協働のデザイン――ただ競わせるだけでなく、共通目的に向けて協働できる仕組みを併せ持つ。

- 測定とフィードバックの仕組み――勝ち筋を可視化し、挑戦者が自らの成長を理解できる指標やルールを整備する。

- リソースの越境活用――社内外の知見・人材・技術を結び付け、「場」を横断的に設計することで価値が生まれる。

- 文化・慣習の見直し――「村の一員」であることが優先される構造から、「実力・イノベーションを生む者」が優位になる構造へと変革する。

これにより、ビジネスの領域でも

「才能・アイデア・実行力」

が交差する場をデザインすることで、次の“天才”が育つ土壌を整えることが可能です。

なぜ日本で大谷翔平や藤井聡太のような天才が生まれるのかまとめ

日本で「大谷翔平」「藤井聡太」のような天才が生まれている背景には、偶然の才能だけでなく、才能を発掘し育てる「場」が制度的に整備されてきたという構造があります。

スポーツや将棋といった分野では、その「場」の設計が明確で、公平な競争が日常的に機能しています。

一方で、ビジネス分野ではそのような「場づくり」が十分に機能していないため、突出したスター人材がなかなか生まれにくいという課題があります。

これを打破するには、企業が「場づくりの戦略」を自ら設計し、才能・アイデア・実行が融合するプラットフォームを用意することが鍵です。

つまり、天才を育てるのは“偶然”ではなく、戦略的に設計された“場”なのです。

この視点を、自社の新規事業や人材育成・組織設計にぜひ活用していただきたいと思います。

※大谷翔平選手やドジャースの最新情報発信!ショウタイムズ【公式】はコチラ

よくある質問/Q&A

Q1. 「場づくり」という言葉は抽象的ですが、具体的にどう始めたらいいですか?

A1. まずは「誰が参加できて」「どう評価されるか」「どんな成果を出すか」という挑戦の入口とルールを明示することが第一歩です。次に、メンバーやユーザー、外部リソースを結び合わせて共通目的を設け、測定指標を定めることが大切です。

Q2. 日本企業の慣習が強くて「場づくり」に壁を感じます。どう克服すればいいですか?

A2. 社内制度・評価軸を見直し、「同期の横並び」ではなく「実力・挑戦・成果」に価値を置く文化へ変える意思表示が必要です。小規模な実験プラットフォームを設けて早期成功モデルを作るのも有効です。

Q3. スポーツや将棋のような才能発掘制度は、ビジネスにも応用できますか?

A3. はい。例えば、社内起業制度・アイデアコンテスト・オープンイノベーション・ユーザー共同開発など、挑戦機会を明確化し、評価と報酬のルールを定めることで、ビジネス版「才能発掘」の場をつくれます。

Q4. 本書『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』は初心者でも読めますか?

A4. はい。MBAや複雑なフレームワークを覚えていなくても、「場づくり」「勝ち筋」の導き方を平易に解説している入門書として高く評価されています。

Q5. 日本で今後「天才」がどんどん生まれるために私たちができることは?

A5. 一人ひとりが「自ら挑戦できる場」を求め、組織や社会にその場を設計・提案することです。また、制度や文化を問い直し、「能力・挑戦・成果」を公正に扱う環境を自ら作っていくことが大切です。