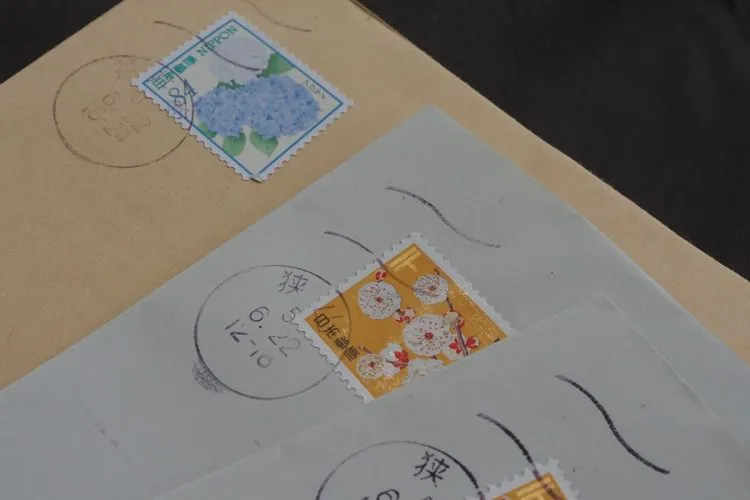

こんにちは。切手を貼る場所には、郵便物の種類によって決まりがあります。

一般的には、縦長の郵便物(長形封筒、はがきなど)は左上に、横長の郵便物(洋形封筒)は右上に貼るのが正しいです。

これは、郵便局で機械で切手を読み取っているためで、規定の位置に貼ることでスムーズな仕分けを実現しています。

しかし、切手を貼る場所がないときはどうすればいいのでしょうか?

その場合は、以下の対処法があります。

1. 表面の空いている場所に貼りましょう

切手を貼る場所がないときは、表面の空いている場所に貼ることができます。

ただし、その表面の左上部又は右上部に郵便切手をはり付ける余白がないときは、その表面の適宜の箇所にはり付けることができます。

この場合は、切手を貼った箇所に「切手」と書くことで、郵便局員さんに分かりやすくしましょう。

2. 裏面に貼ることもできます

表面に貼れない場合は裏面に貼ることもできます。

しかし、裏面に貼ると郵便局員さんの負担やミスが増える可能性があるので、できるだけ避けたほうがよいでしょう。

裏面に貼る場合も、「切手」と書くことを忘れずに。

3. 切手をはがして再利用することもできます

切手を貼った後に間違えてしまった場合や、別の郵便物に使いたい場合は、切手をはがして再利用することもできます。

市販の切手はがしを使えば、切手を簡単にはがせます。

切手はがしは100円ショップや文房具店などで購入できます。

4. 切手を郵便局で交換してもらうこともできます

切手を使わずに済んだ場合や、必要な枚数より多く持っている場合は、切手を郵便局で交換してもらうこともできます。

条件さえ満たせば、新品と交換してもらえます。

条件としては、

- 切手が破れていないこと

- 切手の額面が変更されていないこと

- 切手の発行から1年以内であること

などがあります。詳しくは[郵便局のホームページ]をご覧ください。

切手を貼る場所がないまとめ

以上が、切手を貼る場所がないときの対処法についての記事です。

切手を貼る際は、マナーとして受け取った側が不快に思わないように心がけましょう。

また、切手の枚数に制限はありませんが、1つの郵便物に付き3枚ほどに収めるのが良いとされています。

最後までご覧いただき本当にありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (356件)

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This was beautiful Admin. Thank you for your reflections.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

very informative articles or reviews at this time.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

very informative articles or reviews at this time.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This was beautiful Admin. Thank you for your reflections.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This was beautiful Admin. Thank you for your reflections.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

very informative articles or reviews at this time.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This was beautiful Admin. Thank you for your reflections.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

very informative articles or reviews at this time.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

very informative articles or reviews at this time.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

very informative articles or reviews at this time.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This was beautiful Admin. Thank you for your reflections.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

very informative articles or reviews at this time.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I just like the helpful information you provide in your articles

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I do not even understand how I ended up here, but I assumed this publish used to be great

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Hi there to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated on a regular basis. It carries pleasant stuff.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I am truly thankful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this place.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Greetings! Very helpful advice within this article!

It’s the little changes that make the greatest

changes. Thanks for sharing!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I very delighted to find this internet site on bing, just what I was searching for as well saved to fav

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I like the efforts you have put in this, regards for all the great content.

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

こんにちは。

コメントありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。

เล่นกับเพื่อนได้: ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกัน สนุกสนาน x2