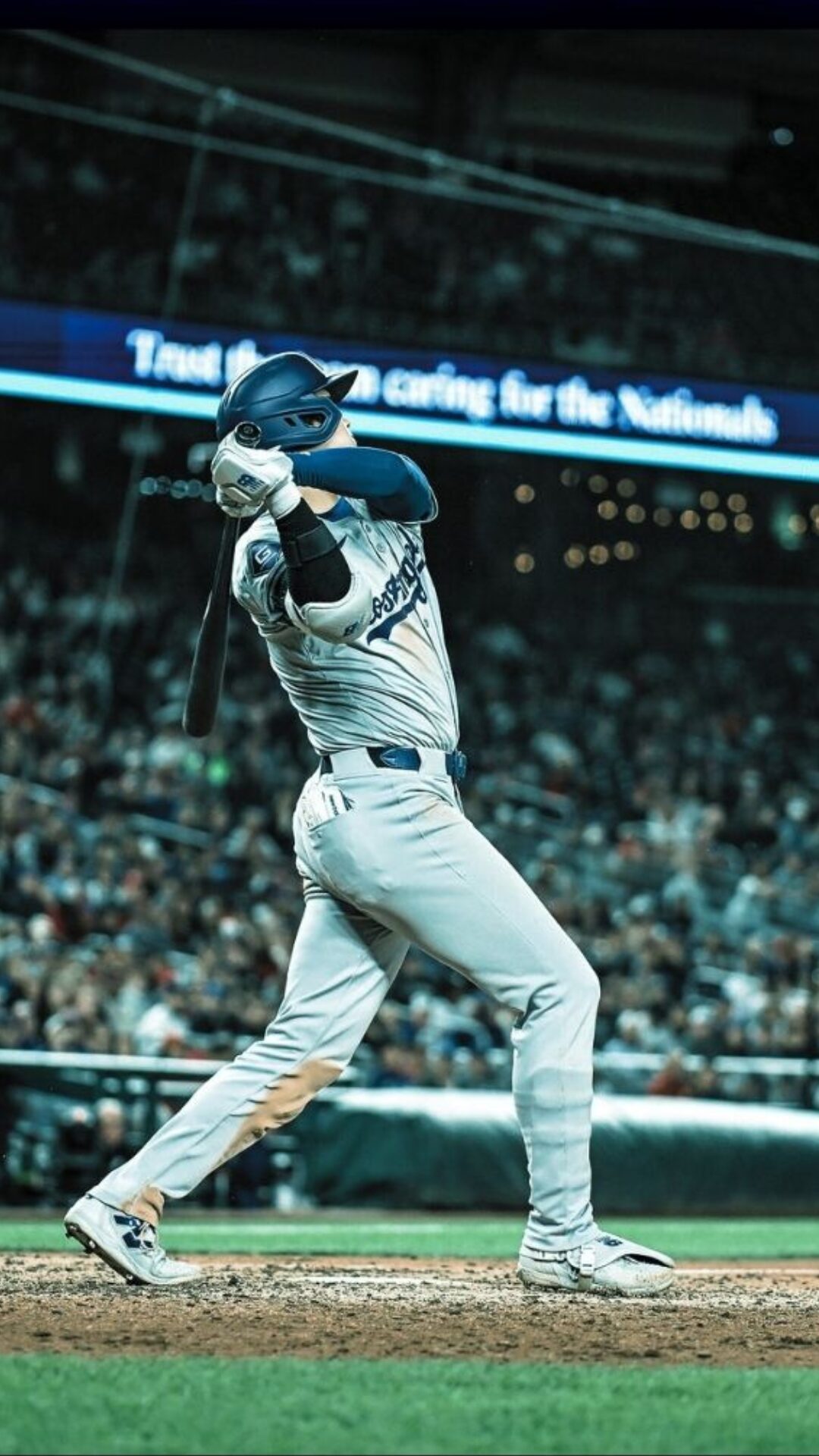

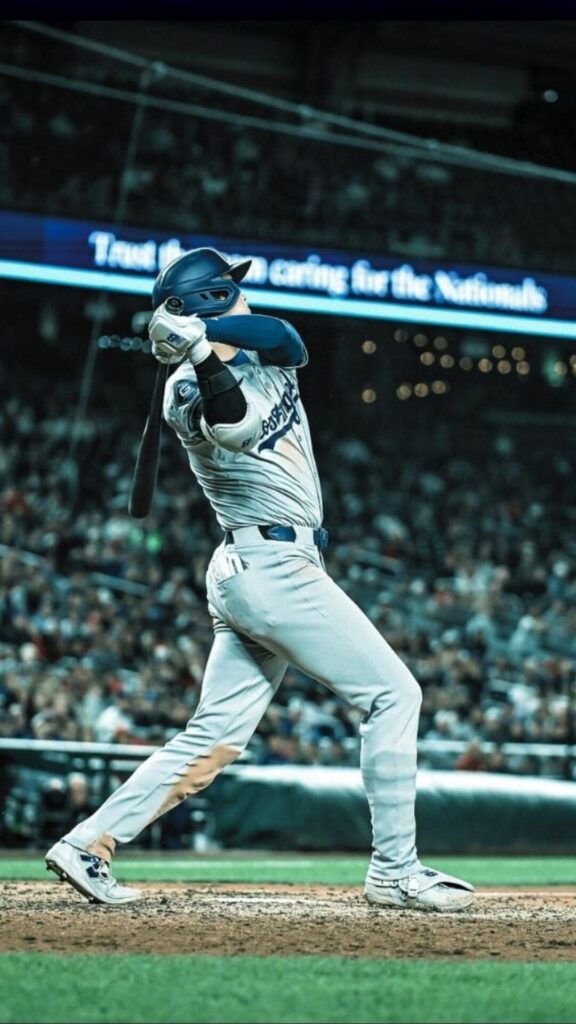

大谷翔平の「得点圏SLG」は打者としてどれだけ異常値なのか?

1969年にマウンドが低くなって以降のMLBで、

「得点圏(RISP)」

における長打率(SLG)トップクラスの打者として名前が並ぶのは、歴代屈指のスラッガーたちです。

その中で大谷翔平は、なんと2位に位置していると紹介されています。

得点圏SLG(打者/1969年以降・MLB)

- マーク・マグワイア :.615

- 大谷翔平 :.602

- アルバート・ベル :.598

- バリー・ボンズ :.594

- マニー・ラミレス :.594

- アーロン・ジャッジ :.590

- マイク・トラウト :.579

- ジョーイ・ボット :.574

いずれも「勝負強い」「チャンスに強い」と語り継がれるレジェンド級の打者ばかりです。

その中で大谷翔平は、現役の二刀流選手でありながら、得点圏になると長打率.600超えという“ゲームを決めるスラッガー”そのものの数字を残していると言えます。

得点圏で長打を量産できる打者は、単なる数字以上に試合の流れを変える存在です。

ホームランだけでなく、長打による一気の複数得点、試合終盤での逆転、ポストシーズンでのビッグイニングなど、チームに与えるインパクトは計り知れないものがあります。

投手としての「得点圏SLG被打率」はどれだけ歴史的なのか?

驚くべきことに、大谷翔平は“打者として得点圏に最も強い選手の一人”であると同時に、

“投手として得点圏で最も打たれない投手”

の一人でもあります。

得点圏SLG被打率(投手/1969年以降・MLB)

- 大谷翔平 :.292

- J.R.リチャード :.299

- マックス・フリード:.299

- ジム・パーマー :.300

- ペドロ・マルティネス:.303

- ロジャー・クレメンス:.304

- クレイトン・カーショー:.305

- ノーラン・ライアン:.306

ここに並んでいるのは、サイ・ヤング賞級、殿堂入りレベルのレジェンド投手たちです。

その中で大谷の被SLG.292は、1969年以降のMLBにおいてもトップクラスの数字とされており、

「得点圏になればなるほど真価を発揮する投手」

としての一面をはっきりと示しています。

得点圏で長打を許さないということは、

- 一発で試合を壊さない

- ビッグイニングを防ぐ

- 最小失点で切り抜ける

という、勝つ投手にとって最も重要なスキルを高いレベルで持っていることを意味します。

「打者としては得点圏で最も怖い存在の一人」

「投手としては得点圏で最も打てない存在の一人」

この二つを同時に体現しているのが大谷翔平の異次元さであり、歴史的な評価につながっている要素です。

二刀流としての価値は「得点圏」でどう掛け算されるのか?

大谷翔平の価値を語るとき、よく挙げられるのがWARや本塁打数、奪三振数ですが、

「得点圏での成績」

はそれらを補完する勝負強さの指標として非常に重要です。

1人で“試合の決定権”を握る存在

- 打者としては、得点圏で打席に立てば一 swing で試合を決める長打率

- 投手としては、ピンチの場面でマウンドに立てば長打を封じて流れを止める被長打率

通常なら「クリーンナップの打者」と「エース投手」で役割分担される部分を、大谷は1人で担っているイメージです。

チームにとっては「終盤の1打席」「終盤の1イニング」を、大谷に託す選択肢が攻守両方で存在することになります。

歴代スラッガー&エースとの比較上のインパクト

- 打者としては、マグワイア、ボンズ、ラミレス、トラウト、ジャッジといった“長打の象徴”と並ぶ(あるいはそれに迫る)数字

- 投手としては、パーマー、ペドロ、クレメンス、カーショー、ライアンといった“歴代エース”と並ぶ数字

それぞれ単体で見ても歴史的なラインナップですが、大谷はその両方のテーブルに同時に座っているような存在です。

この

「両側のエリートテーブルに同時に座っている」

事実が、二刀流としての唯一無二の価値を、データの面から裏付けています。

得点圏SLGから見える「大谷翔平のMVP常連ぶり」と将来性は?

大谷翔平は、近年のシーズンMVP争いにおいて常に本命として語られる存在です。その背景には、

- 通算・シーズンの本塁打やOPS

- 投手としての防御率、奪三振数

に加えて、こうした「得点圏での貢献度」が評価に織り込まれていると考えられます。

近年の大谷は、得点圏での打撃成績やクラッチな場面での一発、ポストシーズンでの勝負強さなど、数字だけでなく“記憶に残るプレー”でもファンと専門家をうならせ続けています。

今後も

- 打者としては「得点圏での長打率.600超え」をどこまで維持・更新できるのか

- 投手としては「得点圏被SLG.300割れ」という歴史的水準をどう積み上げていくのか

といった点が、MVPのタイトル回数や歴史的評価に直結していくと考えられます。

大谷翔平得点圏SLG史上最強二刀流まとめ

1969年以降という、現代野球の基準となる時代を切り取ったうえで見ても、大谷翔平の「得点圏SLG」は明らかに異次元です。

- 打者としては、マグワイア、ボンズ、ジャッジ、トラウトらと並び、得点圏で.600前後の長打率を誇る“歴代屈指のクラッチスラッガー”

- 投手としては、ペドロ、クレメンス、カーショー、ライアンらに匹敵するレベルで、得点圏で長打をほとんど許さない“歴代エース級のクローザー性能”

この二つを同時に満たしている選手は、大谷翔平以外に見当たりません。

二刀流の価値を「単に打てて投げられる」の一言で終わらせるのではなく、得点圏でのSLG/被SLGという“勝敗を左右する局面での強さ”から見ても、彼が歴史上前例のない存在であることが数字で証明されていると言えます。

今後もシーズンが進むにつれて、得点圏での成績は微妙に変動していきますが、トップクラスのテーブルに名前を残し続ける限り、大谷翔平は「史上最高のクラッチ二刀流」という評価をさらに強めていくはずです。

※大谷翔平選手やドジャースの最新情報発信!ショウタイムズ【公式】はコチラ

よくある質問/Q&A

Q1. 大谷翔平の得点圏SLGが高いと、具体的にチームにはどんなメリットがありますか?

A1. 得点圏で長打率が高いということは、チャンスの場面で一気に複数得点を奪える可能性が高いということです。特に接戦や終盤では、1本の長打が試合を決めるケースが多く、大谷翔平のような打者が中軸にいることで、相手バッテリーに常に大きなプレッシャーを与えることができます。

Q2. 投手としての得点圏被SLGが低いことは、どのように評価されますか?

A2. 得点圏で長打を許さない投手は、ピンチで踏ん張れる投手として高く評価されます。ランナーを背負っても大崩れしにくく、ビッグイニングを防げるため、シーズンを通して安定した勝ち星やチームの勝利に直結しやすい要素です。

Q3. なぜ1969年以降という区切りがよく使われるのですか?

A3. 1969年にMLBではマウンドの高さが下げられ、投手有利だった環境が見直されました。それ以降は現在につながる“現代野球”の基準として扱われることが多く、時代をまたいだ成績比較をする際に公平性が高い区切りとして使われます。

Q4. 二刀流であることは、得点圏のデータにどう影響していますか?

A4. 大谷翔平は投手としても打者としても得点圏でハイレベルな成績を残しているため、相手チームにとっては攻守両面で「一番当たりたくない存在」になっています。打席では得点圏での一発、マウンドでは得点圏でのゼロ封と、1人で試合の勝敗を左右する局面を何度も作り出せる点が、他の選手にはない大きな特徴です。

Q5. 今後のキャリアで、得点圏SLGや被SLGはどのような意味を持ち続けると考えられますか?

A5. シーズンを重ねるほど打席・対戦打者数が増えるため、得点圏の数字はより“実力の平均値”に近づいていきます。大谷翔平が長期的に高い得点圏SLGと低い得点圏被SLGを維持できれば、「短期的なフロックではなく、キャリア全体を通じた本物のクラッチ二刀流」として、歴史的評価はますます揺るぎないものになっていきます。