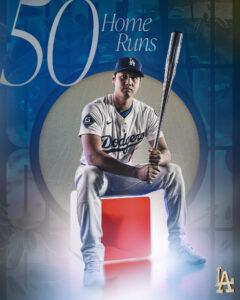

大谷翔平はなぜ血液検査を活用するの?

大谷翔平選手のようなトップアスリートは、血液データを“見える化”して栄養・回復・コンディショニングを最適化します。

血液検査はコンディションの微妙な変化を数値で把握できるため、食事やサプリメント、練習強度の微調整に役立つからです。

特にシーズン中は移動や試合の連戦が続くため、疲労や炎症、鉄代謝の乱れを早期に察知できる血液指標が効果を発揮します。

栄養最適化の起点になるの?

ヘモグロビンやフェリチンなど酸素運搬や鉄代謝に関わる数値は、スタミナや集中力に直結します。

数値に合わせて食事プランを見直すことで、持久力・回復力の底上げが期待できます。

けが予防や回復にも役立つの?

筋ダメージの代表指標であるCK(クレアチンキナーゼ)や炎症系(hs-CRP)を定期的に確認することで、オーバーワークの兆候を早めに発見し、練習強度や休養計画を調整できます。

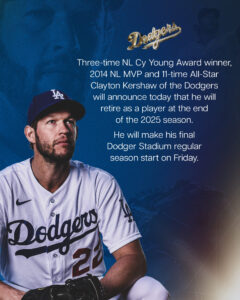

MLBの血液検査は何を目的にしているの?

MLBではリーグ全体として、競技の公正性を守るための血液検査(例:hGH=成長ホルモン検査)が制度化されています。

これは選手個々の健康チェックとは別に、アンチ・ドーピングの観点で行われるリーグの仕組みです。

トップレベルの競技を公平に保つための重要なルールであり、近年は検査手法や運用もアップデートされています。

大谷翔平の“健康チェックとしての血液検査”と混同しないほうが良い?

リーグ主導の検査は「公正性の担保」が目的、チームや本人が活用する血液検査は「パフォーマンス最適化・健康管理」が目的です。

目的もデータの見方も異なるため、分けて理解するのがポイントです。

エリート選手はどの血液指標をよくチェックするの?

以下は一般的に活用される“定番”の例です(個人差があります)。

スタミナ・持久系は?

- ヘモグロビン/ヘマトクリット:酸素運搬能の土台です。

- フェリチン:体内の鉄の貯蔵量。隠れた鉄不足の早期発見に役立ちます。

- ビタミンB12/葉酸:赤血球産生や神経機能に関与し、疲労感や集中力にも影響します。

回復・ダメージ系は?

- CK(クレアチンキナーゼ):筋ダメージの代表指標。トレーニング量の調整に有用です。

- AST/ALT:筋・肝の負担の目安として変動をチェックします。

- hs-CRP:微小炎症の程度を把握し、過負荷の兆候を早期に捉えます。

免疫・コンディション系は?

- 25(OH)D(ビタミンD):免疫・骨・筋機能の広範な土台。屋内外の活動や季節で変動します。

- 亜鉛・マグネシウム:回復や神経筋機能に関与し、睡眠やパフォーマンスにも波及します。

シーズン中とオフで、血液データの使い方は変わるの?

オフシーズンは“基準値の把握”と“増量・減量期の栄養最適化”が主眼。

シーズン中は“トレンド管理”が中心で、遠征・連戦や睡眠のズレまで含めた総合的な疲労管理に役立ちます。

重要なのは“単発の数値”ではなく“推移”で判断することです。

トレーニング設計にどう活きるの?

CKやhs-CRPが高めに推移したら強度を落とす、フェリチンが下がり気味なら鉄リッチな食事や吸収を助けるビタミンCを強化する、など“数値に基づく微修正”が可能になります。

これが安定したパフォーマンスの下支えになります。

チーム体制と施設の進化は“血液×データ”をどう変えた?

近年は球団のパフォーマンス部門が拡充され、動作解析・体組成・血液などを横断して“個別最適”を設計する体制が整いつつあります。

ラボや解析環境の常設化により、シーズンを通じたデータドリブンなアプローチが当たり前になってきました。

こうした基盤が、トップ選手の安定感と継続的成長を下支えします。

ファンや一般の人はどう活用すればいい?

まずは生活習慣(睡眠・食事・日光・ストレス管理)を整え、必要に応じて医療機関で基本的な検査項目を確認するのがおすすめです。

自己判断で過度なサプリメントに走るのではなく、数値に基づく最小限・最適量の見直しが効果的です。

大谷翔平血液検査まとめ

大谷翔平選手のようなトップアスリートにとって、血液検査は“栄養・回復・負荷管理を数値で可視化するダッシュボード”です。

リーグのルール(アンチ・ドーピング)と、本人・チームの健康管理としての血液検査は目的が異なりますが、いずれも高いパフォーマンスと公正な競技環境を支える大切な仕組みです。

私たちも、睡眠・食事・運動の基本を整えつつ、必要に応じて医療機関で数値をチェックし、無理のない“データに基づく自己管理”を実践していきましょう。

※大谷翔平選手やドジャースの最新情報発信!ショウタイムズ【公式】はコチラ

よくある質問 / Q&A

Q1. 一般人でもアスリートと同じ項目を調べるべき?

A. 目的が異なるため“全く同じ”である必要はありません。疲労感が強い人は鉄代謝やビタミンDなど基本項目から医療機関で相談し、必要に応じて拡張すると良いです。

Q2. フェリチンやCKが高い・低い時はどうすればいい?

A. 数値は文脈(症状・食事・練習量・睡眠)とセットで解釈します。単独の数値で判断せず、医療従事者に相談のうえ生活・栄養・運動計画を微調整してください。

Q3. サプリメントは飲めば飲むほど良い?

A. いいえ。過剰摂取は逆効果になる場合があります。血液データと食事内容を踏まえ、“必要最小限・適切な期間”での活用が基本です。

Q4. 検査の頻度はどれくらい?

A. 個人差があります。一般の方は年1回の健康診断に加え、疲労や体調不良が続く場合は医療機関で相談のうえ必要項目を追加するのが安全です。