盗塁数が59から20へ—その真相は?

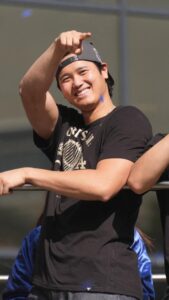

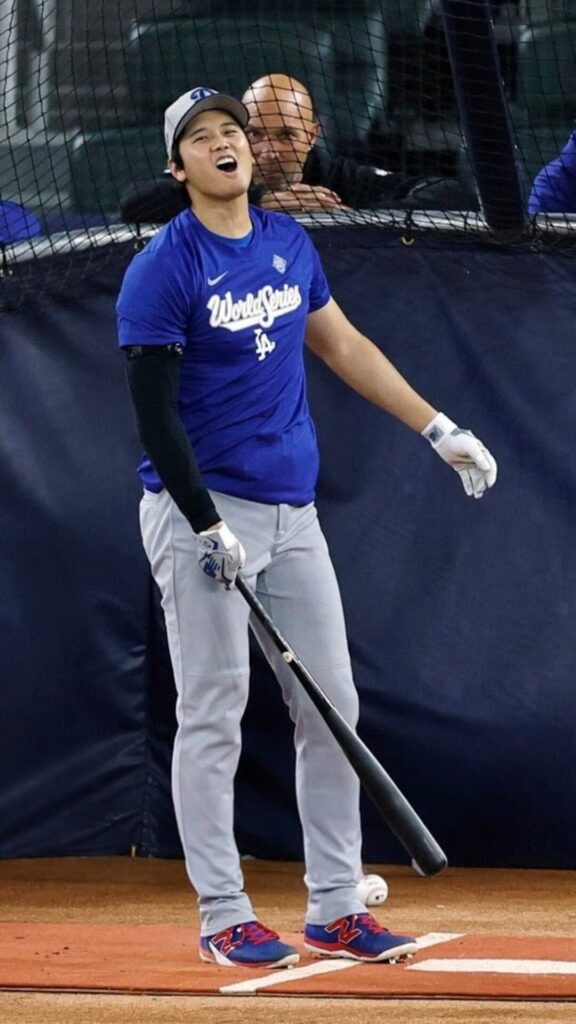

ロサンゼルス・ドジャースで投打二刀流として復活を果たした大谷翔平選手は、昨季の59盗塁に対し、今季はわずか20盗塁にとどまりました。

この背景には、元レンジャーズ監督で一塁ベースコーチに就任した クリス・ウッドワード 氏の証言にあるように、

「足には相当な負担がかかっている」

という現実と、二刀流としてのプレーを高水準で維持するための綿密な数量管理が存在します。

ウッドワードコーチは

「ピッチングをこなしながら毎日出場して、しかも出塁も多い。それだけでも足には相当な負担をかけている。彼はとても賢いし、自分の体の状態を正確に把握できている。『きょうは100%じゃないな』って感じたら、無理に盗塁は仕掛けない。それが彼の良さでもある」

と語りました。

このように、大谷選手自身が出場状況や体の状態を的確に判断し、盗塁を含む走塁プレーに“枠”を設けていたことが明らかになっています。

なぜ「スイング数」まで管理されていたのか?

そして盗塁の抑制だけでなく、打撃面でも徹底した管理が行われていました。

ウッドワード氏によれば、

「彼は無駄なスイングはしないタイプで、きちんとスイング数をコントロールしている。『打ちすぎると、あす登板だから体が重くなる』ときちんと分かっているんだ」

というコメントがあります。

この発言から分かるように、二刀流として

「投手・打者」

という別々の役割を同時に果たす大谷選手には、従来の打者専任時とは異なる体の使い方、回復の仕方、練習量の調整が求められています。

つまり、打撃でスイング量を制限することで、翌日の投球や連日出場による疲労、さらには足や股関節、肩/肘などへの累積負荷を軽減しようという戦略だったのです。

二刀流維持のための“限界点”認識とセルフマネジメント

ウッドワードコーチは、二刀流の難しさについて

「投手としては相手チームの打者を全員把握しないといけない。打者としては、相手投手の分析もしないといけない。つまり、相手チームの全部を把握していないといけない」

と語っています。

この文脈で大谷選手が示したのは、自身の限界点を見極め、体の状態を正確に把握する能力です。

「今日は100%じゃないな」

と感じた時に、無理に盗塁を仕掛けない、練習スイングを抑制する――こうしたセルフコントロール力は、二刀流選手としての長期運用を支える重要な要素です。

また、盗塁数を絞ることで

「足・下半身・スライディング・走塁動作」

による怪我リスクを低減し、投手起用でも安心して起用できる状態を維持したと見ることもできます。

来季へ向けて:どう活かされるか?

今季、二刀流体制を再構築した大谷選手は、盗塁・走塁・スイング数を“質”重視で管理することで、長期戦を見据えた状態づくりに成功しました。

来季も開幕から投打二刀流での出場が見込まれていますが、今回の管理体制はその成功モデルになり得るでしょう。

例えば:

- 走塁・盗塁は状況選択制に変化し、「成功率」「体の反応」「疲労度」などで判断される。

- 打撃面のスイング数管理により、投手起用時や連日出場への影響を最小化。

- 自身の体調・コンディションを可視化し、チーム・コーチ陣と共有することで、起用・調整の判断精度を高める。

こうした戦略により、パワーとスピード、そして投球という三位一体で“異次元”の成績を追求し続けることが可能となります。

なぜ大谷翔平盗塁数激減したのかまとめ

大谷翔平選手の「盗塁数激減」は、決して意欲の低下ではなく、二刀流選手として長期的に高水準を維持するための戦略的な数量・体調管理の結果です。

足や体への負担を理解し、自身の限界を見極めるセルフマネジメント力。

打撃でもスイング数を制御し、投手起用との両立を実現した今回の一連の動きは、まさに二刀流成功モデルとして注目に値します。

来季も、この管理体制がどのように成績と起用に反映されるか、非常に楽しみです。

※大谷翔平選手やドジャースの最新情報発信!ショウタイムズ【公式】はコチラ

Q&A

Q1. なぜ大谷選手は盗塁を減らしたのですか?

A. 投打二刀流で毎日出場しており、足・走塁・スライディングによる体への負担が大きいため、無理を避けるために盗塁を選択制にしていたためです。

Q2. スイング数を管理するというのはどういう意味ですか?

A. 打撃練習や試合中のスイング回数を意図的に制限し、疲労蓄積・翌日の投球・体の回復に与える影響を抑えるという“練習量の調整”を指します。

Q3. 二刀流選手としての長期運用にどんな効果がありますか?

A. 走塁・打撃・投球という異なる負荷をバランス良く運用することで、怪我リスクを低減し、シーズン通して高いパフォーマンスを維持しやすくなります。

Q4. 来季も盗塁は少なめになるのでしょうか?

A. 状況次第ですが、今回のような体調と負荷の管理が継続される限り、盗塁の数そのものよりも「状況判断・成功率・体の状態重視」の運用になる可能性が高いと考えられます。

Q5. この戦略は他の二刀流(あるいは多機能選手)にも応用できますか?

A. はい。投打/守備・打撃・走塁など複数役割をこなす選手には、練習量・出場数・走塁数・打撃数などの“管理”がパフォーマンス維持・怪我予防において極めて有効です。